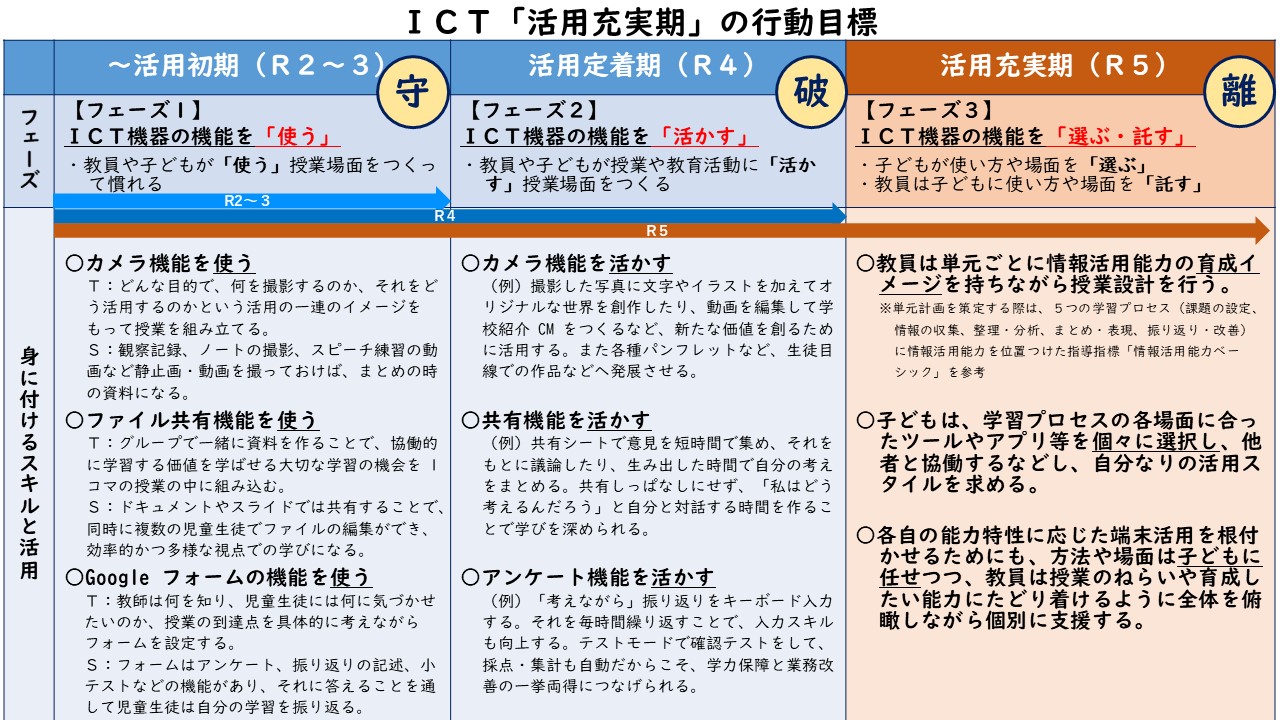

県教育委員会では、令和5年度を『ICT「活用充実期」』としています。これまでの「活用初期」「活用定着期」を含めて3つのフェーズに整理し、新たに行動目標を設定しました。

<3つのフェーズ>

【フェーズ1】活用初期(R2~3)

ICT機器の機能を「使う」

~身に付けるスキルと活用~

○カメラ機能を使う

○ファイル共有機能を使う

○Googleフォームの機能を使う

【フェーズ2】活用定着期(R4)

ICT機器の機能を「活かす」

~身に付けるスキルと活用~

○カメラ機能を活かす

○共有機能を活かす

○アンケート機能を活かす

【フェーズ3】活用充実期(R5)

ICT機器の機能を「選ぶ・託す」

~身に付けるスキルと活用~

○教員は単元ごとに情報活用能力の育成イメージを持ちながら授業設計を行う。

○子どもは、学習プロセスの各場面に合ったツールやアプリ等を個々に選択し、他者と協働するなどし、自分なりの活用スタイルを求める。

○各自の能力特性に応じた端末活用を根付かせるためにも、方法や場面は子どもに任せつつ、教員は授業のねらいや育成したい能力にたどり着けるように全体を俯瞰しながら個別に支援する。

令和5年度のフェーズ3では、教員は学習の基盤となる資質・能力の一つである「情報活用能力」の育成イメージを持ちながら、児童生徒がICTを使う場面や方法を選択し、課題を解決するような授業設計を行うことを目指しています。情報活用能力は、各教科での学びの支えになる力であり、生涯学び続けるために必要な力となります。そのため、特定の教科等で育成するものではなく、全ての学習場面で意識する必要があります。県教育委員会では、「鳥取県版情報活用能力体系表」(以下「とっとりICT活用ハンドブック」P28参照)を作成しています。この体系表を基に、各教科へのつながりや、小学校から高校までの系統的なつながりを意識しながら、子どもたちに付けたい力を明確にした授業づくりに取り組んでいきます。

(参考)

・とっとりICT活用ハンドブック

「情報活用能力」の育成イメージについては、5つの学習プロセス(課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現、振り返り・改善)に情報活用能力を位置づけた指導指標「情報活用能力ベーシック」を、単元計画を策定する際の参考にしてください。

(参考:以下外部リンク)

・情報活用能力ベーシック(小学校版)

・情報活用能力を育む授業づくりガイドブック

・情報活用能力を育む授業づくりガイドブック中学校編