2013年2月18日

平成25年2月18日から再び余井(よい)古墳の鉄器実測が始まりました。

調査員は、前回と同じく岡山大学大学院生の渡瀨健太氏です。久々の再会に湯村専門員と話が弾んでいる様子です。渡瀬調査員は、これから2月21日まで鉄器実測をされます。

(写真1)思わず笑顔のこぼれる渡瀬調査員(左)と湯村専門員(右)

(写真2)実測中の渡瀬調査員

県史編さん室

公文書館 2013/02/18

in 県史編さん室,調査

2013年2月14日

平成25年2月14日、旧多里村役場文書調査の最終日を迎えました。

本日は岸本委員と石田委員が参加されました。岸本委員が注目したのは、日露戦争の動員関係の資料です。各村に物資や人手を出すようたくさんの通知が出されており、国をあげて戦争に協力する体制となっていることがわかるそうです。「日清戦争の頃に比べて国家総動員体制が進められていることがわかった」とのことです。また、戦争関係の資料の分厚さにも注目されていて、戦争というのはたくさんの書類を必要とするものなんだなあ、と感じたそうです。

そして昨日に続いて参加の石田委員の注目資料は、終戦直後の学校教育に関する資料です。「国史・修身の授業を全てやめて、その時間は英語の時間にあてるよう通知が出されている。全く逆のことにあてなさい、と言うんだからすごい。日本中のいろいろなところで昨日とは逆のことをしろ、と言われたんだろうな」とのことでした。この3日間で調査の終わらなかった委員の方々は、資料の里帰りまでにまた公文書館に来て下さるそうです。

(写真1)協議中の岸本委員(左)と喜多村委員(右)

(写真2)資料解読中の石田委員

県史編さん室

公文書館 2013/02/14

in 県史編さん室,調査

2013年2月13日

平成25年2月13日、昨日に続いて旧多里村役場文書調査を実施しました。

本日は、佐々木委員が参加してくださいました。今回佐々木委員が選んだ資料は、学童の戦争教育の資料で、とても細かいことまで記されています。

まずは召集令状に似せた紙を生徒に送り、校舎を基地に見立てて授業を行ったようです。この召集令状や基地の見取り図をはじめ、授業のタイムスケジュール、最後の試験結果まで残されていました。「通して調べるととてもおもしろい資料です。これから細かく読んでみたいです」とのことでした。

さらに本日は石田委員も参加してくださいました。石田委員が選んだ資料は、大正7年に出された教職員給与大幅アップの資料です。「原因は物価高騰と書いてあります。大正7年と言えば、米騒動と同じ年だから、米騒動が原因だと思う」とのことでした。全国的な動きとリンクしていることがわかる資料のようです。旧・多里村文書の資料調査は明日まで続きます。

(写真1)協議中の佐々木委員(左)と清水専門員(右)

(写真2)協議中の佐々木委員(左)と清水専門員(右)

県史編さん室

公文書館 2013/02/13

in 県史編さん室,調査

2013年2月13日

平成25年2月12日公文書館にて兵事・軍事編の資料検討会を行いました。

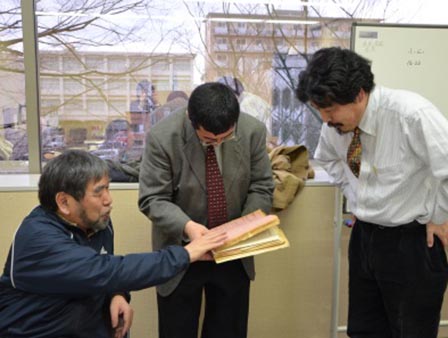

岸本近代部会長の司会のもと、喜多村委員、岩佐委員を中心に昼休憩に入っても白熱した議論が続けられました。「これからがんばって資料調査を行います」と喜多村委員が意気込んでおられました。

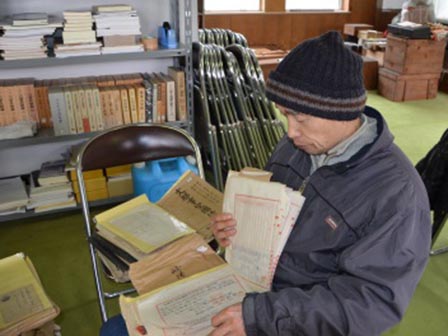

そして資料検討会の後に旧・多里村役場文書の調査を行いました。長く公文書館に寄託されていた多里文書の里帰りが急に決まり、年度末を目標に資料調査を行うことになりました。今回はその一回目の調査です。

本日の調査には多忙な業務の合間をぬって、教育専門の白石委員が参加してくださいました。

今回印象に残った資料は、郡役所から旧・多里村役場に出された就学率向上のための督促状だそうです。明治時代に義務教育令が施行されたものの、多くの子供はまだまだ学校に行けていない状況にありました。そこをなんとかするよう郡役所から村役場に督促状が出されるのですが、その数がすごいそうです。「一週間おきに出されている時期もあります。子供は大切な労働力だった時代だから、なかなか学校に行かせられないし、かといって郡役所も就学率向上をとても重要視しているようだし…。当時の郡の考え方や間に立たされた村役場の状況がわかるおもしろい資料です」とのことでした。

この旧・多里村役場文書の調査は12日から14日まで3日間行います。文書の里帰りまでに資料調査を終えられるよう、県史編さん室一同がんばります。

(写真1)資料検討会の様子

(写真2)討議中の白石委員(右)と清水専門員(左)

県史編さん室

公文書館 2013/02/13

in 会議など,県史編さん室,調査

2013年2月7日

平成25年2月6日、前回に続いて米子市立山陰歴史館にて資料調査を行いました。

今回も兵事専門の岩佐委員と、どんな分野も詳しい田村委員のコンビです。田村委員の調査は今回で一通り終わりました。山陰歴史館資料調査の感想をうかがってみると…「郡役所関係の書類がよく残してあったのがよかった。これから詳しく調べていきたい」ということでした。

郡役所とは明治から大正にかけて県と市町村の間に置かれていた行政機関です。この郡役所資料には、当時郡の上に置かれていた県から出された文書がよく残されており、郡役所資料を調べると当時の県の政策がわかります。岩佐委員は、あと数回調査を行う必要があるということでした。

今回印象に残った資料を聞いてみると、「昭和20年の軍・機密関係書類と書かれた書類が出てきました。終戦の間際に作成されたもののようです。物資の乏しい時代ということもあって、紙の質が悪く印刷も薄くなかなか読めません。興味深い内容のようなので、なんとか時間をかけて読んでみたいです」ということでした。資料調査の進捗状況は、またこの活動日誌にて報告します。

協力して資料を解読している岩佐委員(左)と田村委員(右)

公文書館 2013/02/07

in 県史編さん室,調査

2013年1月31日

平成25年1月28、29日、東京の国文学研究資料館で史料調査を行いました。

今回は前・県史編さん室長である坂本委員と県史編さん室の渡邉専門員が出張しました。国文学研究資料館には、かつて日野郡内の町村役場が旧村より引継ぎ、その後不要文書として廃棄した資料が「鳥取県下町村役場引継文書」として保管されています。今回は、その中でも最も古い文書である元和4(1618)年の検地帳3冊(焼杉村、須釜村、舟越村)や、出雲街道の宿場であった二部宿で、農業以外にどのような職業の人々がいたかが分かる「日野郡二部宿余業人取調帳」(元治2年:1865)など、貴重な資料を閲覧しました。

かつて「鳥取藩成立期の検地と石高」という論文を発表された坂本委員には、検地帳に押されている印鑑や書き入れの内容などを詳細に調査していただきました。今回、調査に協力いただいた国文学研究資料館様に御礼申し上げます。

(写真1)資料調査中の坂本委員(左)と渡邉専門員(右)

(写真2)国文学研究資料館

県史編さん室

公文書館 2013/01/31

in 県史編さん室,調査

2013年1月31日

平成25年1月30日、近代・現代合同部会で米子市立山陰歴史館の資料調査を行いました。

今回は米子市立山陰歴史館の運営委員も務める岩佐委員と、教育・勧業等どんな分野にも詳しい田村委員が参加してくださいました。今回お二人が注目されたのは、明治時代の鳥取県の観光案内冊子です。県外の方に鳥取県を紹介するための冊子のようですが、鳥取県の地図や商店街のくわしいデータがついています。

田村委員は「明治時代の鳥取県の様子を伝えるいい資料です」と話しておられました。発見した岩佐委員も「米子市の球場がある所は、もとは監獄がありました。また、米子市役所の前の道路は今よりもっと狭かったです。自分の記憶の中の米子市と重なる所があります」とのことです。

今回で予定していた資料の調査が終わらなかったので、来週また米子市立山陰歴史館にお邪魔させていただくことになりました。米子市立山陰歴史館のみなさま、御協力ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。

(写真1)米子市立山陰歴史館運営委員も務める岩佐委員

(写真2)田村委員

県史編さん室

公文書館 2013/01/31

in 県史編さん室,調査

2012年12月25日

平成24年12月12日(水)、民俗部会は後醍醐天皇伝説に関する民俗調査を実施しました。

今回調査したのは、大山町鈑戸(たたらど)にある王身代(おうしんだい)家です。王身代家の先祖は、糟谷(かすや)九郎左衛門という人物で、名和長年(なわながとし)の妹婿でした。その縁で、名和長年とともに1333(元弘3 / 正慶2)年の後醍醐天皇の隠岐島脱出と京への移動を影武者として助け、その功績から王身代という姓を賜ったと伝わる旧家です。

今回は、王身代家の由緒、行事、また鈑戸集落の両墓制について聞き取り調査を実施しました。

調査に御協力いただいた、王身代長光様に御礼申し上げます。

(写真1)雪に覆われた鈩戸集落付近

(写真2)王身代家の門

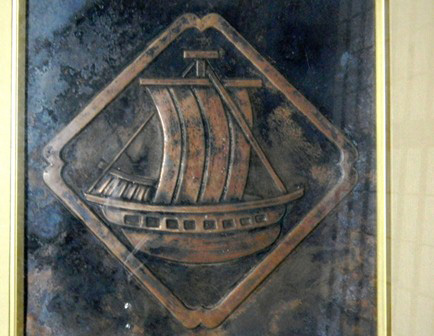

(写真3)王身代家の家紋。名和長年一族の証しである帆掛け船である

(写真4)王身代家の屋敷南側には後醍醐天皇が休んだという天皇屋敷と呼ばれる林がある

県史編さん室

公文書館 2012/12/25

in 県史編さん室,調査

2012年12月25日

平成24年12月20日、清水専門員が大山町の資料調査を行いました。今回、清水専門員が選んだ資料は以下の2点でした。

まずは、名和村への移住計画を記録した資料です。昭和5年のロンドン海軍軍縮条約の締結を受け、呉(くれ)海軍工廠(こうしょう)は人員整理が行われました。そして職員、家族は当時の名和村に移住することとなります。この移住計画の流れがわかる資料が見つかり、「新鳥取県史資料編の有力な掲載候補になります!」と清水専門員は熱く語っています。

次は、食糧増産のための大山山ろくの開拓計画を記録した資料です。今回の資料から、戦時中に満蒙開拓青少年義勇軍もこの計画に投入されていたことがわかりました。戦後は、「平和国家建設」とスローガンを変えながら、県もかかわっていきます。戦中から戦後にかけて大規模に進められた開拓計画の資料が見つかり、清水専門員に笑顔がこぼれます。資料ならびに会議室を提供してくださった大山町役場総務課の皆様に御礼申し上げます。

(写真1)資料調査中の清水専門員

(写真2)御来屋港と美しい日本海を見下ろすことができるすてきな会議室をお借りしての資料調査となりました

県史編さん室

公文書館 2012/12/25

in 県史編さん室,調査

2012年12月21日

平成24年12月21日、余井(よい)古墳鉄器実測の最終日を迎えました。協力いただいた渡瀬調査員とは今日でお別れとなります…。「こんなにたくさん実測することは大学ではないので、とても大変で、とても勉強になった一週間でした。」とのことです。

一週間、若い研究者の成長を手助けした湯村専門員は、「よかったら、来年も県史編さん室に勉強に来い!」と声をかけておられました。そしてそんな二人を岡村県史編さん室長があたたかく見守ります。

(写真1)絶対、実測を全部おわらせる!とがんばる渡瀬調査員

(写真2)渡瀬調査員(左)と声をかける湯村専門員(右)

そして二人を見守る岡村室長(奥)

県史編さん室

公文書館 2012/12/21

in 県史編さん室,調査