2012年3月16日

平成24年3月14日(水)、新鳥取県史編さん専門部会(民俗)と民俗調査中間報告会を開催しました。

午前に行われた専門部会は、5名の部会委員に御出席いただきました。まず本年度の民俗・民具調査の進捗状況などについて報告、続いて平成24年度の事業計画、『新鳥取県史 民具編』の基本コンセプトや目次構成などについて協議しました。

午後に行われた報告会は、民俗調査の進捗状況の確認、『民俗編』執筆に向け意見を交わすために開催するもので、12名の新鳥取県史編さん調査委員が参加しました。靍理恵子委員が「家族・親族」、土田拓委員が農業を中心とした「生業」、原島知子委員が「年中行事」について報告し、質疑応答を行いました。

(写真1)新鳥取県史編さん専門部会(民俗)での協議の様子

(写真2)坂田部会長

(写真3)家族・親族分野について報告する靍委員

(写真4)靍委員に質問する喜多村理子委員

(写真5)生業分野について報告する土田委員

(写真6)土田委員に質問する林賢一郎委員

(写真7)年中行事について報告する原島委員

(写真8)民俗調査中間報告会の様子

県史編さん室

公文書館 2012/03/16

in 会議など,県史編さん室

2012年3月9日

平成24年3月8日(木)、新鳥取県史編さん専門部会(古代中世)を開催しました。

会議では、まず本年度の史料調査や資料編の進捗状況などについて報告、続いて『資料編 古代中世 古記録編』の編さん計画や平成24年度の事業などについて協議しました。

新鳥取県史編さん専門部会(古代中世)での協議の様子

県史編さん室

公文書館 2012/03/09

in 会議など,県史編さん室

2012年3月5日

平成24年3月3日(土)、鳥取県立博物館にて県史編さん協力員(古文書解読)東部地区月例会を実施しました。新鳥取県史編さん専門部会(近世)では、鳥取県立博物館と共催で毎月東部、中部、西部の3会場で月例会を開いています。

この日は、県立博物館の来見田主任学芸員の鳥取藩の年中行事に関する講義のあと、参加した約20名の協力員がお互いに解読した古文書の読み合わせや情報の交換をしました。

鳥取県立博物館での県史編さん協力員(古文書解読)東部地区月例会の様子

県史編さん室

公文書館 2012/03/05

in 県史編さん室,講座などのイベント

2012年3月2日

平成24年2月24日(金)、新鳥取県史編さん専門部会(民俗)では、倉吉市大谷にある四王寺の「しほっつぁん」と呼ばれた祭りと、それに合わせて開かれた農具市について調査しました。

「しほっつぁん」は、かつて農始めの時期にあたる旧2月5日に行われました。太平洋戦争後までは四王寺に参拝する人たちが、境内や麓の集落に開かれた市で農具や生活雑貨を買い求めました。昭和30年代になると四王寺に参拝する人が少なくなったため、倉吉中心地から四王寺に向かう出口に当たる倉吉市河原町の小鴨川の土手で「しほっつぁん市」が行われるようになりましたが、昭和40年代に途絶えたようです。

今回は四王寺における僧侶による読経、参加者の様子を観察し、祭りの終了後に関係者から四王寺の祭りと、あまり記録がない「しほっつぁん市」について聞き取り調査を実施しました。今回の調査に御協力いただいた大谷地区の皆様に感謝申し上げます。

(写真1)雪が残る四王寺

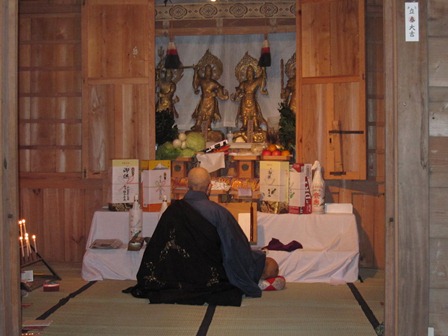

(写真2)読経する僧侶の様子

(写真3)僧侶に合わせて読経する参加者

(写真4)かつて四王寺の祭りの日に「しほっつあん市」が立った小鴨橋付近の倉吉市河原町の土手。

奥に見える大イチョウが市の中心で、四王寺の賽銭箱(さいせんばこ)が置かれ四王寺山の遙拝所(拝む場所)となった

県史編さん室

公文書館 2012/03/02

in 県史編さん室,調査

2012年2月24日

平成24年2月23日(木)、鳥取県立博物館にて『新鳥取県史資料編 近世 西伯耆』編さんのための資料調査を実施しました。

今回調査した資料は、黒田家文書(会見郡今在家村)と坂本屋木下家文書(日野郡上阿毘縁 村)という資料群です。黒田家文書は、現在の米子市今在家にあった宗旨庄屋(鳥取藩で宗門改めを担当した郡役人)の資料です。また坂本屋木下家文書は、現在の日南町阿毘縁の主に鉄山に関する資料です。これらの資料を近世部会委員6人が実見し、資料編に掲載する候補となる資料の選定を行いました。

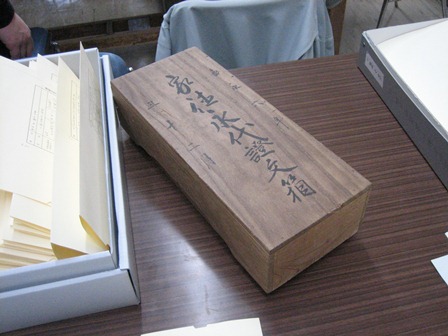

(写真1)近世部会委員による文書調査の様子

(写真2)今回調査した木下家文書が入っていた木箱

県史編さん室

公文書館 2012/02/24

in 県史編さん室,調査

2012年2月21日

新鳥取県史編さん専門部会(近代)では、1月16日から数回にわたり、当館所蔵の善行・褒賞関係資料の調査を行いました。

調査にあたったのは岸本覚部会長(鳥取大学地域学部准教授)。ご自身が執筆中の鳥取県史ブックレットのための資料調査でした。同ブックレットでは、江戸時代後期から明治時代以降の褒賞制度・政策が扱われる予定です。というと、何か堅苦しく聞こえるかもしれません。

しかし、藩や明治政府・県などに“褒められた”人びとの記録をひもとくと、親孝行の子どもや、災害現場に居合わせて救援活動に協力した人など、親しみやすいエピソードも少なくありません。また、戦時における寄付者への表彰などは、時代を映すよい事例です。近代化を進める日本がどんな人物像を求めたのか―、興味深いテーマではないでしょうか。調査の成果がまとまってブックレットが刊行されるのはもう少し先になりますが、ご期待ください。

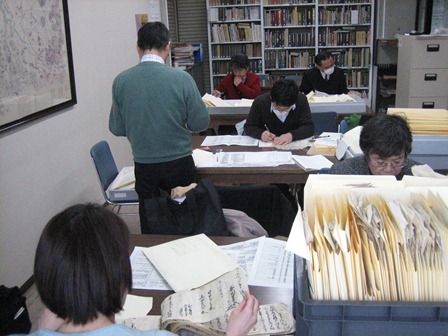

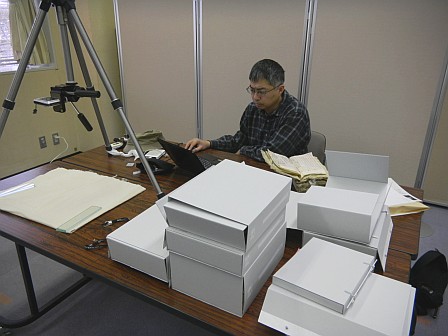

平成24年2月19日の調査の様子

古い資料を読んで、デジタル・カメラで撮影して、パソコンに入力して…なかなか地道な作業です

県史編さん室

公文書館 2012/02/21

in 県史編さん室,調査

2012年2月3日

2月1日から2日まで、鳥取県東部地方は大雪になり、積雪が60センチメートルになりました。2日は、雪が降り続き除雪が間に合わない状況で、来館する皆様にご迷惑おかけしました。

3日になりようやく天気も安定し、公文書館周辺もきれいに除雪されました。まだ滑りやすい箇所もありますので、お気をつけてご来館ください。

(写真1)公文書館の周辺はまだ60センチメートル近い積雪があります

(写真2)公文書館、図書館の入口はきれいに除雪されています

(写真3)公文書館前にある武家門周辺の歩道も除雪されています

公文書館

公文書館 2012/02/03

in 県史編さん室,公文書担当

2012年1月31日

1月25~27日、北海道札幌市で古代中世担当の岡村吉彦専門員が中世文書の調査を実施しました。詳細は第69回県史だよりを御覧ください。

史料調査に行った札幌市内の様子

県史編さん室

公文書館 2012/01/31

in 県史編さん室,調査

2012年1月27日

考古部会では、県内の主要遺跡のうち、未報告または不十分な報告にとどまっているものについて、出土品の再整理(実測作業)を行っており、整理作業員2人が実測作業を行っています。

現在は、布勢遺跡(鳥取市布勢)から出土した縄文土器を実測中です。布勢遺跡は現在、コカ・コーラウエストスポーツパーク(鳥取県立布勢総合運動公園)辺りにあった遺跡です。実測作業は、コンパスの一種で寸法を移しとることなどに使うディバイダー、土器の輪郭を図面に写しとる道具の真弧(マコ)や、厚みを計測するキャリパーなどを使い正確に行わなければなりません。大変な作業ですが、後世に、正確な資料を伝えるために日々努力しています。

(写真1)縄文土器(深鉢)を実測する様子

(写真2)縄文土器(蓋)をディバイダーで計測する様子

(写真3)実測に使用する器具。左からディバイダー、真弧(マコ)、キャリパー

(写真4)日々、黙々と作業を行っています

(写真5)県庁第2庁舎8階に県史編さん室分室はあります。

分室の窓からの眺めは、実測作業で疲れた目を休めるのに役立ちます。

県史編さん室

公文書館 2012/01/27

in 県史編さん室,考古

2012年1月11日

平成24年1月8日(日)に境港市の中浜地区、余子地区のトンド調査を実施しました。これは新鳥取県史編さん専門部会(民俗)が、平成21年度から鳥取県教育委員会文化財課と協力して実施している、弓浜半島のトンドに関する調査です。

今回は調査で重視している、地域内を渡御(とぎょ)するトンドさん(歳徳神:としとくじん)の神輿(みこし)の撮影を主に行いました。トンドさんは、全国的に行われている小正月(こしょうがつ)を中心に行われる火祭りの一種で、正月の松飾りを各戸から集めて、正月14日の晩方ないしは15日の朝にそれを焼くのが一般的です。全国では、左義長(さぎちょう)、ドンドヤキ、ドンドンヤキ、サイトウなどさまざまな呼び名があり、現在も広く行われています。

弓浜半島のトンドについては、平成24年度に県文化財課から報告書が刊行される予定です。

(写真1)境港市小篠津町のトンド行列が町内の日御崎神社を参拝し、町内渡御に出かける様子

(写真2)左から境港市小篠津町の願主(がんぬし)、コチン、獅子の三役

願主と獅子が家々のお祓いをし、コチンが祝儀を受けます。

コチンとは首に下げている祝儀を入れる袋の名前でもあります

(写真3)境港市小篠津のトンドさんの神輿

弓浜半島のトンドの特徴は、トンドさんの神輿が地域内を練り歩くところにあります

神輿にはさまざまな形があり、今後これを記録化する予定です

(写真1)昨年は大雪の後で大変でしたが、今年のトンドは好天に恵まれ、境港から大山が美しく見えました

県史編さん室

公文書館 2012/01/11

in 県史編さん室,調査