今回は、古代の因幡に暮らす人々の生活にまつわる出土品を紹介します。

写真は、青谷横木遺跡(鳥取市)から出土した下駄で、大人用(写真奥)と子ども用(写真手前)のものです。大人用の下駄は、足を乗せる台と底の歯が一木でつくられた連歯下駄(れんじげた)と呼ばれるものです。不思議なことに、鼻緒の前壺(前の穴)が二つ開いています。これは、古代人も内股やがに股などの歩き方により歯が片減りしてしまったために、左(右)で使用していたものを右(左)に履き替えて使っていたのではないかと考えられます。最終的に歯は均等にすり減っているのが分かります。

子ども用の下駄は、全長14.8cmで、現代の足のサイズからすると、未就学児程度の子どもが履いていた可能性があります。底に歯は無く、幼い子どもが足をくじかないようにしていたのかもしれません。

下駄(表面)

下駄(裏面)

[令和2年6月掲載]

今回は海上交通に関わる展示品をご紹介します。

写真1は青谷横木遺跡(鳥取市)から出土した木製祭祀具の舟形です。当時の船の形や構造を反映しているとみられ、大小さまざまな舟形が出土しています。多くは立体的な姿ですが、写真2のように船を横から見た姿を平面的にかたどったものもみられます。

写真3・4は良田平田遺跡(鳥取市)から出土した奈良時代から平安時代の墨書土器です。いずれも須恵器杯の底部で、写真1には『舩(ふね)』、写真2は『馬津(うまつ)』と記されています。良田平田遺跡は湖山池南岸の狭い谷筋に位置しており、墨書土器は湖山池のほとりに公的な港である『津』が置かれていた可能性を示しています(写真5)。とくに写真4の『馬津』は、船で輸送された物資を馬によって運送するための施設が置かれた可能性を示し、遺跡の南方を通過するとみられる古代山陰道が津と密接につながっていたのかもしれません。

険しい地形が連続する因幡地方では、古代山陰道に代表される陸上交通とともに、日本海を介した海上交通も重要な役割を果たしていたと考えられます。

写真1 青谷横木遺跡出土舟形

写真2 船を横から見た姿をあらわした平面的な舟形

写真3

写真4

写真5 良田平田遺跡(奥に見えるのが湖山池)

[令和2年6月掲載]

筆と紙、墨、硯は文房四宝(ぶんぼうしほう)と呼ばれ、行政文書をつくる古代の役人にとって必需品でした。有機質である筆や紙(代用品である木簡を含めて)、墨は遺跡から出土することは稀で、もっともよく出土するのが硯です。古代の硯は石ではなく、やきもの(須恵器)でつくられたものが大半であることから、陶硯(とうけん)と呼ばれました。

写真左側の資料は、円面硯(えんめんけん)と呼ばれる硯で、上面が墨をする硯面(陸)で、その外周には墨をためる溝(海)が巡っています。透かしのある台がつく立派なものです。

それに対して、写真右側は転用硯とよばれる須恵器の杯を利用した硯です。杯をひっくり返し、底(高台の内側)を硯面として使っています。黒っぽく見えるのが、墨が付着している部分です。下級役人は円面硯のように硯専用につくられたものではなく、転用硯をもっぱら使用していたと考えられます。転用硯には杯皿の他にも、甕の破片や瓦などが利用されました。

良田平田遺跡で出土した陶硯

[令和2年6月掲載]

都と因幡をつないだハイウェイ『古代山陰道』。当時の乗り物といえば馬でした。古代の馬(日本の在来馬)は、発掘調査で出土した骨などから体高が120~130cm程であったと考えられ、現代のサラブレッドのような馬ではなく、寸胴な馬であったとみられています。

鳥取西道路建設に伴う発掘調査では、馬形と呼ばれる木製祭祀具(お祓い道具)がたくさん出土しており、当時の馬をイメージすることができます(馬を横から見た姿をかたどったもので、基本的に脚はありません)。

写真1は大桷遺跡(鳥取市)から出土した馬形です。口や耳、しっぽに加え、背中には鞍がかたどられています。前傾姿勢やしっぽがなびく姿から、古代山陰道を疾走する駿馬を現したのかもしれません。

写真1 大桷遺跡出土馬形

写真2は、青谷横木遺跡(鳥取市)から出土した馬形です。青谷横木遺跡では1,700点を超える馬形が出土していますが、写真上は最大級、写真下は最小級の馬形です。写真上の最大級の馬形は鞍を持たない馬形で、長さ25cmで、厚さ2cm(通常の馬形の3~4倍の厚さ)もあります。

写真2 青谷横木遺跡出土馬形

写真3も青谷横木遺跡から出土した馬形ですが、墨書でかわいらしい目が描かれています。また、目の下側には波状の線が描かれており、手綱(たづな)である可能性があります。

写真3 目や手綱(たづな)が描かれた、青谷横木遺跡出土馬形

[令和2年6月掲載]

令和2年6月1日(月)から企画展「古代の因幡-古代山陰道がつなぐ因幡の古代社会-」をはじめました。本企画展では、重要な発見が相次ぐ古代山陰道の最新の調査成果とともに、古代山陰道がつなぐ因幡国府などの遺跡から見えてきた、因幡の古代社会についてパネルや出土品で紹介しています。

古代山陰道の発掘調査成果をまとめたパンフレット「因幡の古代山陰道」も頒布していますので、展示とともに是非ご覧ください。

なお、企画展に関連したまいぶん講座「古代の因幡~官衙・古代山陰道~」も6月20日(土)に開催しますので、ぜひ、ご参加ください。

開催期間 令和2年6月1日(月)~7月10日(金)

※期間中の6月6日(土)、20日(土)、7月4日(土)午後1時から5時までは特別開館します。

関連講座 第1回鳥取まいぶん講座「古代の因幡~官衙・古代山陰道~」

日時 6月20日(土)午後1時30分から午後2時30分まで

※なるべく事前申し込みでお願いします。

企画展入り口

企画展示のようす1

企画展のようす2

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため順延していた、企画展「古代の因幡」をr令和2年6月1日(月)から開催します。本企画展では、重要な発見が相次ぐ古代山陰道の最新の調査成果とともに、古代山陰道がつなぐ因幡国府古代山陰道から展開する遺跡から見えてきた、因幡の古代社会について展示パネルと出土品で紹介します。

開催期間 令和2年6月1日(月)~7月10日(金)

※期間中の6月6日(土)、7日(日)、20日(土)は午後1時から

5時まで特別開館します。

会場 鳥取県埋蔵文化財センター1階展示室

構成概要

1 因幡国全体図

2 古代山陰道

3 政治と仏教

4 地域開発

主な展示品

1 青谷横木遺跡出土墨書土器・木簡・木製品・木製祭祀具

2 良田平田遺跡墨書土器・硯

3 大桷遺跡出土墨書土器・木製祭祀具

4 高住宮ノ谷遺跡の漆容器、鞴羽口

5 会下郡家遺跡出土鉄鏃・鍛冶関連遺物 など

これら展示品について、代表的なものを全5回に分けてご紹介していきます。今回は上記1の青谷横木遺跡から出土した墨書土器と木簡です。

養郷新林遺跡の古代山陰道(鳥取市青谷町)

青谷横木遺跡出土墨書土器

須恵器杯の底に「印益人」(正倉の鍵を管理する人)と記されています。

租を収納した正倉(米倉)は郡衙(郡役所)で最も重要な施設の一つであり、正倉には鍵がかけられ、厳重に管理されていました。

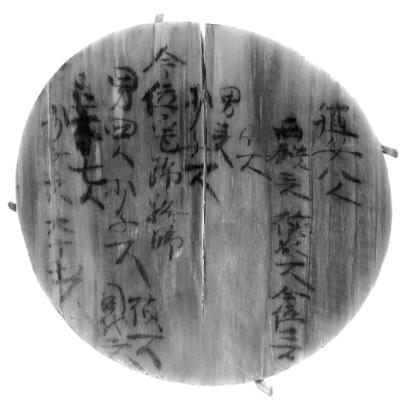

青谷横木遺跡出土帳簿木簡

古代山陰道の建設とともに、条里地割(耕地区画)も一体で整備されたことが判明しています。この木簡は桶の底板を転用したもので、田植えを行った人員について記されています。

関連講座

第1回鳥取まいぶん講座「古代の因幡~官衙・古代山陰道~」

日 時:令和2年6月20日(土)午後1時30分~午後2時30分

会 場:鳥取県埋蔵文化財センター2階研修室