令和3年度から令和5年度まで実施した市場城跡(倉吉市小鴨)の発掘調査成果をとりまとめた『市場城跡ー鳥取県中世城館再調査事業報告書2ー』を刊行しました。

今回の発掘・測量調査では、従来から認知されていた主要な縄張りの北側にさらに縄張りが広がっていることが判明しました。

また、主要な縄張りで掘立柱建物跡や曲輪の盛土造成を確認しています。

報告書は、県内の市町村立図書館、県立図書館でご覧いただけます。

また、税込み1,300円で販売もしております。購入方法は、リンク先を御覧ください。⇒リンク先

【表紙と目次】

※いずれの画像もクリックしていただくと拡大画像が御覧になれます。

令和6年3月2日(土)に開催したフォーラム後にいただいた質問について、回答します。

【質問1】

小鴨氏が力を持った背景・理由が知りたい。

【回答1】

まず、小鴨氏の勢力が何を基盤にしていたかという問題ですが、武士団の経済基盤の問題は史料上の制約から非常に曖昧な議論になりますのでご了承ください(特に小鴨地域には在地の中世文書がほとんどないので、実証的に積み上げるような分析はほぼ不可能です)。

ご指摘があった農業生産力ということは、もちろん考えられると思います。

そして、生産された農業生産物が小鴨川を下って天神川経由で流通したと見るのが妥当でしょう。

また、小鴨氏の拠点岩倉を流れる岩倉川と小鴨川の合流点近くの台地突端に、12~13世紀に大型掘立柱建物が検出される市場城跡が所在していることは非常に示唆的です。

京都・鎌倉などで活躍した小鴨氏の活動資金は、小鴨地域を介した物流に拠っていた可能性が高いです。今後、津などの物資の集積地が発掘などで見つかることを期待しているところです。

また、関金の矢送庄を初めとする鉄の生産も重要だと思います。室町時代には元・小鴨氏の家臣とも言われる見田五郎左衛門広賀などの刀工もでてきており、小鴨鋳物師など金属の生産においても重要な場所であったと考えられます。

小鴨氏は政治史的には治承・寿永の乱や嘉吉の乱を契機に歴史の表舞台に出てくる一族です。もちろん、合戦である以上運否天賦の要素もあったはずですが、その勢力伸長の背景には上記のような経済力を想定できるでしょう。

<回答:山本 隆一朗 氏>

【質問2】

13世紀以降、有力武士の居館が市場城のように背後に巨大な堀切や曲輪を設ける事例はあるのでしょうか?

【回答2】

これまでの城郭研究を考えると、市場城跡の例は意外な印象ですが、スライドでご紹介した兵庫県の吉田住吉山城跡(よしだすみよしやまじょうあと・兵庫県三木市・14世紀)のほかに、笠置寺の大堀切(かさぎでらのおおほりきり、京都府相楽郡笠置町・14~15世紀)や大鳥井山遺跡(おおとりいやまいせき・秋田県横手市・10~11世紀)などからみて古くからあってもいいと思っています。ただし、現状では例外的な存在です。これらの事例から、西日本では鎌倉時代(13世紀)ではなくて南北朝時代から室町時代(14~15世紀)の城郭(堀切・曲輪も)に登場すると思っています。

市場城跡は段丘上の大型総柱の掘立柱建物が13世紀の可能性があるということですが、周囲の土塁・堀はもう少し時期が下るとされています。上記の吉田住吉山城跡の事例から市場城跡の巨大な堀・土塁は南北朝時代(つまり14世紀)であれば可能性があると考えています。

南北朝時代のこのような大規模な城郭は、守護やそれに準じる勢力(上級の権力者で、技術力や実力が備わった武士)が築けるもので、地域の武士勢力では無理と考えます。そのような点からみて小鴨郷に市場城が築かれたことは、古代以来の伝統的な土地柄と、小鴨氏の当時の実力を見るうえで大きな発見だったと考えます。

一方、市場城は出土土器から見ると長期間存続するようですが、そこが常時小鴨氏の拠点だったかどうかは、今後検討する必要があります。そして、小鴨氏の中心的な居館の場所は市場城以外にもあった(移動した可能性も含めて)かもしれません。その点は今後の小鴨川流域の研究の中で深めてゆく必要があるでしょう。

いずれにしても、伯耆国の中で小鴨郷が重要な場所であったことを市場城跡の調査成果が示してくれたと言えます。

<回答:山上 雅弘 氏>

【質問3】

鎌倉期、備前国の守護所は交通の要衝であり、一遍上人絵巻にあるように市が立つ長船(おさふね)に置かれたと聞いたことがあります。室町期の守護は在京していたため、守護代の居所がそのまま守護所になるように思います。伯耆でもその名の通り市場にあるため市場城あるいはその周辺に守護所がおかれていた可能性はあるのでしょうか?

【回答3】

その点に関しては申し訳ありませんが何とも言えません。今後伯耆国の地域史の中で慎重に検討する必要があると思います。ただ、(質問2への回答の)繰り返しになりますが小鴨郷は古代以来の伝統的な地域(古代寺院や集落の調査成果からみて)のようですから、小鴨氏が相応の勢力として維持されたのは、この地の利を得た場所を領地としたことが大きく影響した可能性があります。

<回答:山上 雅弘 氏>

【質問4】

中国地方及び全国の事例において鎌倉期から室町期の守護所であると推定される遺跡が検出された事例はあるのでしょうか?

【回答4】

鎌倉期の守護所は不明な点が多いです。

室町期では大内氏の山口があります。また、阿波の秋月城跡(あきづきじょうあと・徳島県阿波市)が南北朝期の守護所(阿波細川氏の初期の守護所)といわれています。そして播磨では赤松で14世紀の居館(兵庫県赤穂郡上郡町)が発掘調査されましたが、このように今のところ少数です。守護所が発掘調査で明らかになっているものは意外と戦国時代のものが多いようです。これは守護が在京し領国の統治を現地に任せていたために、守護所機能(つまり守護代所)を果たした場所が、一般の居館と区別できないことが原因ではないかと思われます。

戦国時代の守護所では阿波の勝端城館跡(しょうずいじょうかんあと・徳島県板野郡藍住町)、伊予の湯築城跡(ゆづきじょうあと・愛媛県松山市道後公園内)、土佐の田村城跡(たむらじょうあと・高知県南国市)、播磨の坂本城跡(さかもとじょうあと・兵庫県姫路市)や置塩城跡(おじおじょうあと・兵庫県姫路市)、淡路では養宜館跡(やぎやかたあと・兵庫県南あわじ市、ただし発掘は未実施)・因幡の天神山城跡(てんじんやまじょうあと・鳥取県鳥取市)、但馬の此隅山城跡(このすみやまじょうあと・兵庫県豊岡市)などが有名です。

<回答:山上 雅弘 氏>

【質問5】

シート31の箇所については天文13年の大水により小鴨谷の地形が大きく改変されたという認識でよろしいのでしょうか?

その天文の水と称される大洪水によりどのように地形が変わったのか?

【回答5】

時間の都合でシート31の個所に触れることができませんでした。申し訳ありません。

天文13(1544)年の水害で小鴨谷の地形がどのように変化したか不明です。ただ、この時に小鴨谷の入口に近い生田周辺は大きく変化した可能性があります。

このことは、昭和9(1934)年にあった洪水の事例や地元の伝承から想定することができます。

昭和7(1932)年の五万分の一の地形図(図1)に示される「生田」集落の東側に卍(寺院)があり、その先で小鴨川の流路が曲がっているのがわかりますか。昭和7年の地形図には、この部分に「鹿首山」がありますが、昭和9年の洪水の際に「鹿首山」に小鴨川の濁流がぶつかったと考えられ、大きな地形変化があった可能性があります。洪水後の河川改修でこの山は撤去され現在の河道になっています。

また、地元の伝承などによると、天文13年の大水で、天神野丘陵近くを流れていた小鴨川が、鹿首山の麓にあった鹿首村を流出させ現在の河道になったといわれています。

図1はリンクの文字をクリックしてください。図がみえます。⇒リンク (pdf:305KB)

<参考文献>

『伯耆民談記』(『因伯叢書』第二冊 名著出版)、安藤重良『倉吉風土記』1955、生田自治公民館『丸山観音周辺の史跡』1988

<回答:眞田 廣幸 氏>

【質問6】

掘立柱建物跡の部材はマツかヒノキかスギか?また、耐用年数はどれくらいか?

【回答6】

遺跡から出土した木製品のデータが集められている文献(註1)で、近畿地方及び中国地方の遺跡で出土した平安時代から戦国時代までの建築部材(柱・床材・屋根財などの建物を構成する木材)を約500点調べてみました。

古代の建築部材は、近畿地方ではヒノキとコウヤマキを使用する例が数多く、中国地方では、掲載されている事例は多くないものの、クリ、ケヤキ、ヒノキ、その他様々な樹種が見られます。

中世になると、材木資源の枯渇から様々な種類の木が使われ始めると言われています。

因みに、この度のフォーラムで取り上げられた「山ノ下遺跡」の12世紀頃の

掘立柱建物跡の柱穴内で出土した木は一部が樹種同定されており、アカガシ亜属やイヌガヤ、カエデ属など色々な樹種が確認されています。

(註1)伊藤隆夫・山田昌久編『木の考古学 出土木製品用材データベース』

2012年 海青社で調べました。

<回答:鳥取県埋蔵文化財センター>

【質問7】

小鴨氏の経済力の基盤として「鉄」の存在をあげられていたが、製鉄関連遺跡等について分かっているものがあれば、教えてほしい。

【回答7】

小鴨氏の根幹地である旧小鴨郷やその周辺の旧大鴨郷・旧山守郷の範囲にある製鉄遺跡は、古くは平安時代、新しくは明治時代まで操業されていたものが40箇所近く確認できます。

最も古いものは「安歩南小鳥渡遺跡」(倉吉市関金町安歩)で、一部発掘調査が行われ、砂鉄を原料とする椀形鍛冶滓や製錬滓の可能性がある鉄滓が出土しており、8世紀末~9世紀のものと判断されています。また、同時代のものとして、「宮ノ向遺跡」(倉吉市関金町安歩)では、鍛冶工房跡が発見されています。さらに、9世紀のものと考えられている「勝負谷遺跡」(倉吉市関金町関金宿)では、箱形炉というタイプの製鉄炉跡が見つかっています。

次に12世紀~13世紀に操業されたと考えられる「観音堂遺跡」(倉吉市関金町松河原)があります。一部発掘調査が行われ、鍛冶炉跡と推定される焼土面や掘立柱建物跡が確認され、椀形鍛冶滓・鍛冶滓等の鉄滓・羽口が出土しました。

14世紀~15世紀のものは確認されていません。16世紀のものとしては、「大河原たたら」(倉吉市関金町山口)があります。発掘調査が実施され、製鉄炉跡や精錬鍛冶炉跡・鍛錬鍛冶炉跡が見つかりました。

江戸時代以降(17世紀以降)になると、製鉄関連の遺跡が増えてきます。

17世紀のものとしては、池谷鉄山(倉吉市関金町関金宿)、矢櫃・タタラ屋敷たたら(倉吉市関金町山口)、大東河原たたら(倉吉市関金町山口)、鑪ヶ平たたら(倉吉市関金町小泉)があげられます。鑪ヶ平たたらは、「小泉鑪ヶ平たたら製鉄遺跡」として発掘調査されました。

18世紀になると万庭鉄山(倉吉市関金町小泉)、小倉山第2たたら(倉吉市関金町松河原)、福原鉄山(倉吉市関金町福原)、西坂鉄山(倉吉市関金町明高)、野添鉄山(倉吉市関金町野添)、泉谷鉄山(倉吉市関金町野添)が分かっています。小倉山第2たたらは、発掘調査が実施され、高殿の地下構造が確認されました。西坂鉄山は、元禄年間に西坂家によって経営されたもので、江戸時代末期に最盛期を迎えたといわれています。「明高西坂たたら製鉄遺跡」として部分的に発掘調査が行われましたが、地下には製鉄に関わるものは残っていませんでした。

19世紀のものは、山口狼谷鉄山(倉吉市関金町山口)、浅井本谷奥たたら製鉄遺跡(倉吉市関金町浅井(倉吉市関金町山口)、浅井狼谷口たたら製鉄遺跡(倉吉市関金町山口)、小倉山たたら(倉吉市関金町松河原)が確認されています。

その他、操業時期がはっきりとわからないものは奥滝鉄山(倉吉市関金町関金宿)、中曽谷たたら(倉吉市関金町関金宿)、鈩屋敷たたら(倉吉市関金町今西)、湯谷口鍛冶屋敷跡(倉吉市関金町今西)、才の神鍛冶場(倉吉市関金町今西)、浅井西鍛冶場跡(倉吉市関金町山口)、浅井東鍛冶場跡(倉吉市関金町山口)、馬糞谷鍛冶場跡(倉吉市関金町泰久寺)、上通りたたら(倉吉市関金町米富)、鍛冶林鉄山(倉吉市関金町堀)、奥和谷鉄山(倉吉市関金町堀)、五十木鉄山(倉吉市関金町明高)、笹ヶ平たたら(倉吉市関金町野添)、広瀬・釜床たたら(倉吉市広瀬)、釜谷たたら(倉吉市若土)、菅ヶ原・徳永たたら(倉吉市菅ヶ原)、菅ヶ原・鈩屋敷たたら(倉吉市菅ヶ原)、富海たたら(倉吉市富海)があげられます。

<回答:鳥取県埋蔵文化財センター>

【質問8】

市場城の北側に伸びる曲輪の西側(天神野台地)に大きく谷が入り込んでいますが、谷の幅がきれいに平行しているなど人工的に見えますが堀として造成された可能性はあるのでしょうか?

【回答8】

現在の地形を丁寧に確認できていないので、はっきりとお答えできません。

しかし、堀としてとらえた場合の可能性を探ってみたいと思います。

市場城の北側にのびる谷は非常に規模が大きく、谷全体が堀として人工的につくられたものであれば、掘った土をどこに持って行ったのかがわかりません。

人工的に掘削した堀というよりは自然地形による部分が大きく、地形を堀として利用したものでしょう。

ご指摘のとおり、谷の両サイドは平行するように見えます。

少なくとも城側(谷の南側)は城域に入り、人工的に加工された可能性は高いと考えられます。

反対側(北側)を確認できていないので、いい加減なことは答えられませんが、堀の斜面の加工が谷の南北面で同じであれば人の手が加えられた可能性はあります。

なお、城が使われた時代からさらに後の時代に谷が整形されたかどうかも確認していく必要があるので、今後、きちんと確認していきたいと思います。

<参考資料>市場城全体図⇒リンク (pdf:4360KB)

<回答:大川 泰広 氏>

令和6年3月2日(土)午後1時から午後4時まで、倉吉未来中心セミナールーム3を会場に、とっとり考古学フォーラム2023「東伯耆の中世を探る-遺跡からみた小鴨氏-」を開催しました。

当日の天候は、景色が見えなくなるほどの吹雪でしたが、会場には100名を越える皆様がお出でになり、講演やトークセッションを熱心にお聞きになっていらっしゃいました。

聴講された方からは、知らないことがたくさんあり多くのことが学べたなど、多くの御感想や御意見をいただきました。いただいた御感想・御意見は今後の調査研究や活用事業に活かしていきたいと思います。

開会前に会場がほぼ満席となりました。

オンライン配信チームもスタンバイできました。

開会です。

埋蔵文化財センター所長挨拶

眞田廣幸氏による基調講演「東伯耆の中世 小鴨郷を中心に」

大川泰広氏による事例報告「市場城跡の発掘調査成果」

山上雅弘氏による特別講演「掘立柱建物から中世を探る」

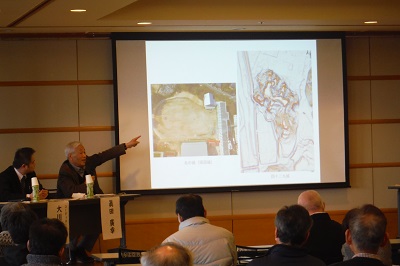

トークセッションが始まりました。

トークセッションは、山本隆一朗氏による報告

「文献史料からみた小鴨氏」から始まりました。

眞田廣幸氏の説明による航空写真で分かる城館の堀のようす

令和5年10月28日(土)に倉𠮷市小鴨にある市場城跡の現地説明会を開催しました。小雨が降る天候ではありましたが、25名の方にご参加いただきました。

城の西側の土塁に隣接して備えられた堀の今年度の発掘調査成果や、令和3・4年度に行った曲輪(くるわ)の発掘調査成果、航空レーザ測量によって得られた知見、出土品の解説を聞いていただきました。

堀の幅は約15メートル、深さは土塁の頂部から約8メートルあり、参加された皆さんは、その規模の大きさを実感していらっしゃいました。

堀をのぞき込む参加者の皆さん

令和3・4年度の調査成果の解説を聞く参加者の皆さん

出土品の解説を聞く参加者の皆さん

令和5年5月20日(土)に鳥取県倉吉市の打吹山(うつぶきやま)で、県立むきばんだ史跡公園の大川泰広文化財主事を講師に迎え、「打吹城ウォーク」を開催しました(倉吉博物館共催)。コースは、打吹山東側から頂上の本丸(主郭)を目指して登り、打吹山西側へと下山する約3kmの道のりです。当日は薄曇りで出発前は少し肌寒く感じましたが、登山をするにはちょうど良い気温で、気持ち良くウォーキングができました。

講師の解説を聞きながら、石垣など城の痕跡を確認しつつ頂上を目指して進みました。頂上では「天守台(てんしゅだい)」(A)や「虎口(こぐち)」(B)など本丸の構造のほか、実際に出土した丸瓦の特徴についての解説を聞きました。

参加者の皆さんは大変興味深く、熱心に解説を聞いておられ、打吹山に馴染みが深い鳥取県中部から御参加いただいた方からは「個人で登ったときにはわからなかったことをたくさん知ることができてうれしかった。」と感想をいただくなど、地域の歴史を知っていただく良い機会となったようです。

(A)天守台:周囲より高い天守を築くための土台

(B)虎口:城の出入口

天守台の解説風景

出土した丸瓦の解説風景

倉吉博物館ホームページについてはこちらをクリックしてください。

令和4年度に実施した「因伯山城写真コンクール」で入賞された作品を紹介します。

山城の魅力いっぱいの写真をぜひご覧ください。

なお、令和5年度には、鳥取県の東部、中部、西部の各所で展示を行う予定です。(現在、日程と場所を調整中)

※掲載画像の利用はしないでください。

最優秀賞

〇 最優秀賞 〇

・題名:冠雪した米子城の朝(米子城跡)

・撮影者: kuro さん

・撮影者のコメント:雪雲から一瞬陽光が差し込んで、雪化粧の石垣が色づきました。美しい冬の米子城の朝でした。

優秀賞 2点

〇 優秀賞 〇

・題名:幻の城(狗尸那城跡)

・撮影者: 齋尾 江利奈 さん

・撮影者のコメント:謎の多い狗尸那城跡。堀切や土塁がしっかりと残っていました。

〇 優秀賞 〇

・題名:逆さ桜(鹿野城跡)

・撮影者: どりーむ さん

・撮影者のコメント:水面に映ったライトアップが幻想的です。

審査員特別賞 3点

〇 審査員特別賞 〇

・題名:江美城の桜坂(江美城跡)

・撮影者: 村川 節秀 さん

・撮影者のコメント:タイミング良く桜吹雪になっていて幻想的でした。

〇 審査員特別賞 〇

・題名:噂のダイヤモンド(米子城跡)

・撮影者: 岡 雄一 さん

・撮影者のコメント:キタ――(∀)――!!ダイヤモンド大山だけが米子城ではないが、ダイヤモンド大山も米子城で!

〇 審査員特別賞 〇

・題名:美しき六角石垣(若桜鬼ヶ城跡)

・撮影者: 岡田 和大 さん

・撮影者のコメント:若桜鬼ヶ城の本丸部分から山を下り、撮影することができた六角石垣。とても美しくて感動しました。

佳作 5点

〇 佳作 〇

・題名:天守を臨む紅葉(若桜鬼ヶ城跡)

・撮影者: 西山 敏夫 さん

・撮影者のコメント:紅葉、真っ盛りでした。最高のロケーションですね。ほぼ頂上まで車で行けます。きれいに舗装されてます。

〇 佳作 〇

・題名:貴重です(鹿野城跡)

・撮影者:しか乃ゆめ さん

・撮影者のコメント:珍しい二重の鬼門除けが素晴らしい。

〇 佳作 〇

・題名:兵(つわもの)たちの夢の跡(鳥取城跡附太閤ヶ平)

・撮影者: 福田 孝二 さん

・撮影者のコメント:今は木々に覆われているが、秀吉が本陣を置いたこのあたりには、諸将が群雄割拠していたことだろう。

〇 佳作 〇

・題名:はるか遠く(米子城跡)

・撮影者: 岸本 修 さん

・眺撮影者のコメント:眺望のよい天守台から眼下の街並みを望んでいる二人連れです。二人の未来を見つめているように寄り添う姿が印象的でした。

〇 佳作 〇

・題名:孤高の米子城(米子城跡)

・撮影者: 生田 展久 さん

・撮影者のコメント:夜明けの景色を撮りに米子城跡を登っていると、もうすでに孤高のカメラマンが朝日を狙っていた。

[令和5年3月16日掲載]

令和5年2月25日(土)午後1時30分から、令和4年度の「因伯山城写真コンクール」表彰式を開催しました。

今回のコンクールは国、県、市町村指定の山城を中心とする12箇所を対象に1月18日まで作品を募集し、1月26日に受賞作品を選考し、この日の表彰式という運びとなりました。

表彰式は第4回鳥取県埋蔵文化財センター調査研究成果発表会の前に開催しました。表彰式に際して、杉本審査員(二科会写真部会員)から今回のコンクールについて「入賞作品以外にも写真として素晴らしい作品が集まった」ことなど講評をいただき、受賞者を含め会場に参加された方も熱心に聞いておられました。

最優秀賞(1名)、優秀賞(2名)、審査員特別賞(3名)への賞状、副賞の授与を行う予定でしたが、欠席された方がいらっしゃり、入賞された3名の方に賞状と副賞を受け取っていただきました。

また、入賞作品は佳作受賞作5点と併せて、発表会場内に展示しました。

受賞された方から、「ますます山城歩きが楽しいものになりそう」と感想をいただき、この写真コンクールが鳥取の城跡を訪問する方の動機づけになればいいなと、担当者として思っています。

所長あいさつ

杉本審査員(二科会写真部会員)による作品の講評

優秀賞 齋尾江利奈さん

審査員特別賞 村川節秀さん

審査員特別賞 岡田和大さん

会場展示の様子(1)

会場展示の様子(2)

令和5年11月4日(金)に、昨年度から実施している市場城跡(いちばじょうあと:倉吉市)の発掘調査成果について、当センター職員による検討会を行いました。

これまでの調査により、曲輪内で2棟の掘立柱建物跡や、溝状遺構、曲輪(くるわ:兵士たちが駐屯した平坦地)の造成工事に伴う盛土を確認しています。掘立柱建物跡のうち1棟(掘立柱建物跡1)は直径約50cmの円形の柱穴が並び、南北12m以上、東西6mの大型のものです。

もう一つの掘立柱建物跡2は南北約7m、東西2.4mで、一辺約60cmの方形の柱穴が並びます。建物は13世紀以降に設けられたと考えています。

遺構の所見や評価について、参加者から

「柱穴が方形となる掘立柱建物跡2は、古い様相が残っているのではないか」

「溝状遺構は道の痕跡でよいのではないか」

「曲輪東側の出入り口が造成によって埋められた可能性があるのではないか」

など、調査に対する意見やアドバイスがありました。

今後の調査やまとめに活かしたいと思います。

掘立柱建物跡2に関する検討の様子

曲輪東端の造成土についての意見交換中

晴れやかな秋空の下、令和4年10月15日(土)に市場城跡(いちばじょうあと:倉吉市)の現地説明会を開催しました。

駐車場のスーペースが少ないため、事前に参加者を募集しての開催となり、28名の方にご参加いただきました。

市場城跡は、江戸時代の地誌により、岩倉城(いわくらじょう:倉吉市)を拠点とした小鴨(おがも)氏の家臣岡田某の城と伝えられる城跡です。曲輪(くるわ:兵たちが駐屯した平坦面)は長さ150m以上、幅100m以上の規模を有し、「コの字」形に配置された大規模な土塁(どるい)と空堀(からぼり)によって囲われていることがこの城の大きな特徴です。

現地説明会では曲輪内で行った調査により確認した2棟の大型掘立柱建物跡(掘立柱建物跡1、2)を中心に紹介しました。このうち掘立柱建物跡1は南北方向に6間または7間(けん:家の柱と柱の間を数える単位、1間は2.1m)、東西方向3間(1間は2.1m)と大きなものです。また、曲輪の東端では幅5m、厚さ1.4m以上の盛土工事が行われていることを説明しました。大規模な土地造成が行われていることや、大型の掘立柱建物があったことは、この地に有力な領主がいたことを示すものです。有力な領主は古代から中世にかけて、この市場城周辺の小鴨郷を本拠とした小鴨氏と考えられます。

発掘調査現場以外にも、市場城の特徴である空堀や土塁もご覧いただき、参加者からは「大規模な堀に感動した」など、驚きの声や感想をいただきました。

掘立柱建物跡について説明しているところ

厚く盛られた造成土

市場城背後の空堀、土塁について説明しているところ

令和4年7月11日から市場城跡の発掘調査を再開しました。発掘調査は土塁で囲まれた曲輪1の内側で行っています。

調査の目的は曲輪に築かれた建物などの痕跡(遺構)や、当時の人々が使い、捨てた器や道具(遺物)を確認するためです。昨年度の発掘調査では、東西方向に長さ20mのトレンチと呼ばれる溝内で、畑の耕作土を掘り下げると地山(自然に形成された地盤の土)に掘り込まれた穴や溝の痕跡を70個以上見つけることができました。

中には南北方向に等間隔(2m)に列状に並ぶ穴があり、これらの穴は建物の柱を立てた痕跡(柱穴)と考えられます。

本年度は柱穴の並びを確認し、どのような建物があったのか、発掘調査で確認していきたいと考えています。

また、秋ごろに現地説明会を開催する予定です。

北から南にトレンチを見た様子。だいだい色の土に丸く茶色の模様のように見えているのが、柱穴などの痕跡です。