古代山陰道の立体地形測量図が完成しました!

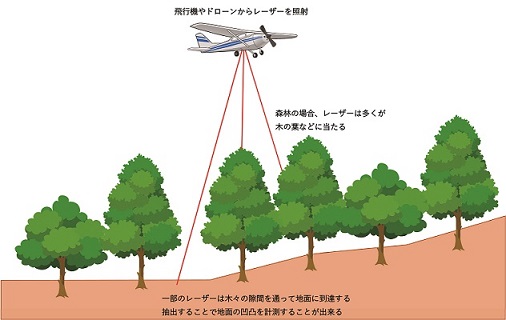

当センターでは、地形に残された遺跡の痕跡を確認する手がかりとなる地形測量図を作成しています。立体地形測量図を作成するためには、飛行機やドローンなどにレーザーを対象物に照射して形状を測る器械を搭載して、地面に照射することで地形の記録を行います。木々に覆われた場所では、無数に照射したレーザーの多くは木々の葉に当たりますが、その隙間を通り抜けて地面に到達した光線のデータを抽出します。その得られたデータを解析すると地形の凹凸が明瞭にわかる地形測量図が完成します。さらに、地形の凹凸が感覚的に分かりやすい3次元(3D)画像を作成することができます。

飛行機を使ったレーザー測量のイメージ図

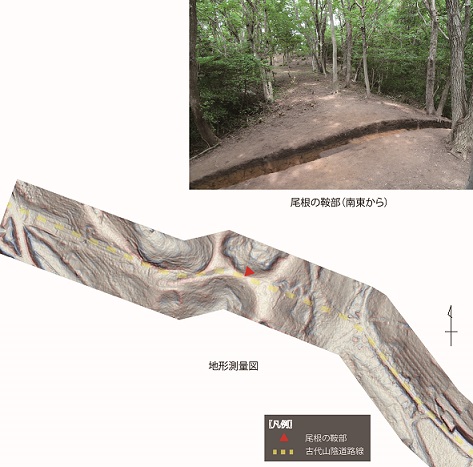

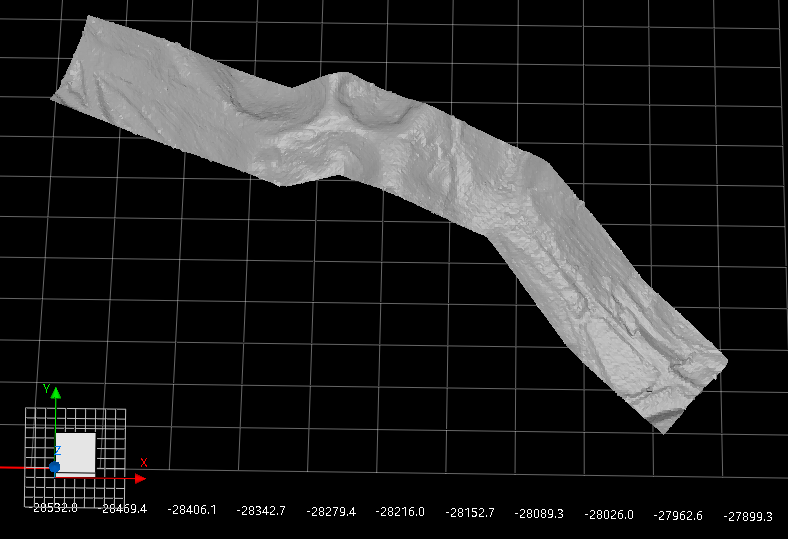

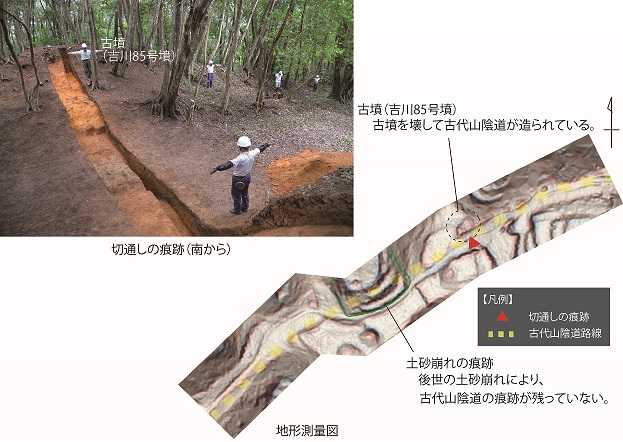

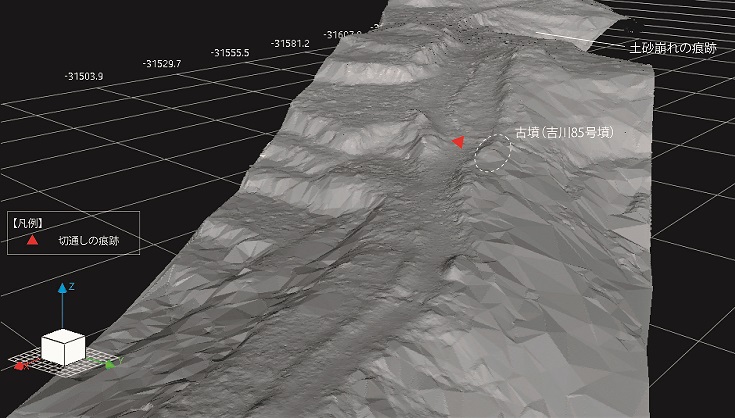

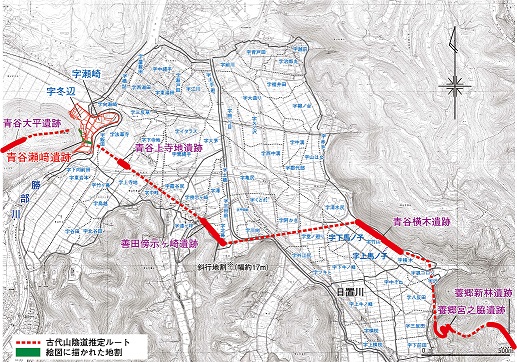

今年度は、青谷の東側丘陵にある養郷狐谷(ようごうきつねだに)遺跡と、西側丘陵にある青谷大平(あおやおおひら)遺跡のレーザー測量を行い、先日、地形測量図が完成しました。養郷狐谷遺跡では、大規模な盛土造成が行われた丘陵鞍部(谷が尾根の両側からせまっているところ)の地形が明瞭に観察できるほか、青谷大平遺跡では切通しの痕跡がダイナミックに感じられます。これらの測量成果と発掘調査の調査成果を相互に検討することで、古代山陰道の路線が復元できます。

養郷狐谷遺跡地形測量図

養郷狐谷遺跡3次元(3D)画像

(両側からせまる谷部を埋め立てて古代山陰道が造られています。)

青谷大平遺跡地形測量図

青谷大平遺跡3次元(3D)画像

また、当センターでは、レーザー測量で得られたデータを元に「因幡の古代山陰道XR(クロスリアリティ)(動画)」を作成、公開をしています。駅馬(えきば)で古代山陰道を駆け抜ける駅使(えきし)になりきり、古代山陰道をリアルに体感できると大変好評を得ています。現在、青谷横木(あおやよこぎ)遺跡、養郷宮之脇(ようごうみやのわき)遺跡、養郷新林(ようごうしんばやし)遺跡の路線を忠実に再現していますが、今年度レーザー測量を実施した養郷狐谷遺跡のデータを新たに加え、古代山陰道XRをリニューアルする予定にしていますので、どうぞお楽しみに!

※「因幡の古代山陰道XR動画」は当センター展示室とYouTubeで絶賛公開中!

「因幡の古代山陰道XR動画」(青谷横木遺跡)

〇「古代山陰道XR」詳細はこちらをクリックしてください。

→「古代山陰道XR」みどころポイント

[令和5年3月18日掲載]

駅鈴の響く古代山陰道

当センター展示室とYouTubeでも絶賛公開中の因幡の古代山陰道XR動画にその後に明らかとなった調査成果を加えた最新バージョンを現在作製中です。

ところで、皆さんは「駅鈴(えきれい)」というものをご存じでしょうか?XR動画では、駅馬(えきば)に乗った使者である駅使(えきし)がつづら折りの峠道を越えて、都へ向かうようすをリアルに体感できますが、実際に駅使は駅鈴とよばれる鈴を打ち鳴らしながら古代山陰道を疾走していました。現代に例えるならば、さながらサイレンを鳴らしながら走るパトカーといったところでしょうか。じつは、国家から駅鈴を支給された駅使だけが駅馬を利用することができ、駅鈴は通行許可証の役割を果たしていたのです。

下のホームページリンクから島根県隠岐の島町の玉若酢命(たまわかすのみこと)神社宮司である、億岐(おき)家に代々伝わる駅鈴がご覧いただけます。この駅鈴は昭和51年(1976年)発行の官製はがきの切手部分の図柄にも使われ、三重県松坂駅前に置かれた駅鈴のモニュメントをご存じの方もいらっしゃるかと思います。駅鈴は国内でこの隠岐の島町の2点しか現存しておらず、国の重要文化財に指定されています。青銅製で、大きさは幅5.5cm、奥行5cm、高さ6.5cmほどです。「駅」と「鈴」の文字があり、重厚で美しいフォルムをしています。本来、駅鈴には剋(こく)と呼ばれる刻み目があり、刻み目の数だけ駅馬を利用する決まりとなっていました。使者の身分が高いほど利用できる駅馬は多く、それだけ付き従うお供が多かったことを物語っています。そのため、駅使は最大で10名、最低でも2人以上で移動していました。

隠岐国の駅鈴は、江戸時代の安永8年(1779年)に光格天皇が即位した際の式列に加えられており、同じく江戸時代の書物には、隠岐国造は駅鈴を持ち歩き、その音は「清亮(せいりょう)、殊更(ことさら)に音高くしてよく遠く聞ゆ」と記されています。

残念ながら、その清らかで澄んだ音色は玉若酢命神社でしか聞くことはできませんが、駅鈴が響きわたり、国家の大事を伝える使者が行き交う山陰道の姿をイメージすることができます。

参考文献:近江俊秀2016『古代日本の情報戦略』朝日新聞出版

○隠岐国駅鈴紹介ホームページ(隠岐の島町教育委員会)

↑こちらをクリックしてください。

[令和5年3月掲載]

「青谷古代山陰道ウォーク」で解説を務めました!

令和5年3月4日(土)に鳥取市鹿野往来交流館童里夢主催の「青谷古代山陰道ウォーク」で、当センター職員が解説を担当しました。好天に恵まれ、春の心地よい日差しの中、30名の参加者とおよそ5kmの道のりを約3時間かけて散策しました。

今回は、鳥取市青谷町の平野部から西側丘陵にかけての地形や古い地割の痕跡を確認しながら、古代山陰道の路線(青谷大平遺跡(あおやおおひらいせき)、青谷瀬﨑遺跡(あおやせざきいせき)、青谷上寺地遺跡(あおやかみじちいせき))を巡りました。青谷大平遺跡では丘陵上に残された幅約9mもある大規模な切通しの痕跡を実際に見ていただいたほか、青谷瀬﨑遺跡と青谷上寺地遺跡では、古代山陰道が敷設された当時の地割の痕跡が現在まで踏襲されている様子を解説しました。

参加者の皆様からは、「初めて聞くことが多かったので、興味深く聞きました。」など、好意的な感想をたくさんいただきました。今後もこうした機会を利用して、多くの方々に古代山陰道の魅力を発信していきたいと考えています。

青谷古代山陰道ウォーク ― 青谷大平遺跡の大規模な切通し ―

古代山陰道の発掘調査を終了しました!(その2)

今年度の古代山陰道発掘調査成果報告第2回目は青谷瀬﨑遺跡(あおやせざきいせき)です。

青谷瀬﨑遺跡は青谷上寺地遺跡で見つかった古代山陰道の路線延長線上にあり、古代山陰道が青谷西側丘陵に取り付くと想定される場所です。江戸時代の絵図にも古代山陰道の痕跡と考えられる帯状の地割(ちわり)が描かれており、今回、この地割部分を調査しました。

トレンチを2本設定し、青谷上寺地遺跡で古代山陰道が見つかった標高まで掘り下げましたが、残念ながら今回の調査では古代山陰道の痕跡は確認できませんでした。しかし、律令期のものと考えられる須恵器片が出土しており、古代山陰道が作道される時期に、この地で人々が何らかの活動していたことがわかったことで、今後の調査研究に繋がるものと考えています。

古代山陰道の痕跡と考えられる帯状の地割

青谷上寺地遺跡の古代山陰道

須恵器片が出土

[令和5年1月掲載]

古代山陰道の発掘調査を終了しました!(その1)

令和4年12月28日(水)をもって、令和4年度の古代山陰道発掘調査を終了しました。

今年度は青谷西側丘陵上(青谷大平遺跡:あおやおおひらいせき)とその丘陵裾部(青谷瀬﨑遺跡:あおやせざきいせき)において、古代山陰道の路線の確定や道路盛土の構造を解明することを目的として調査を行いました。その調査成果を2回にわたって御報告します。

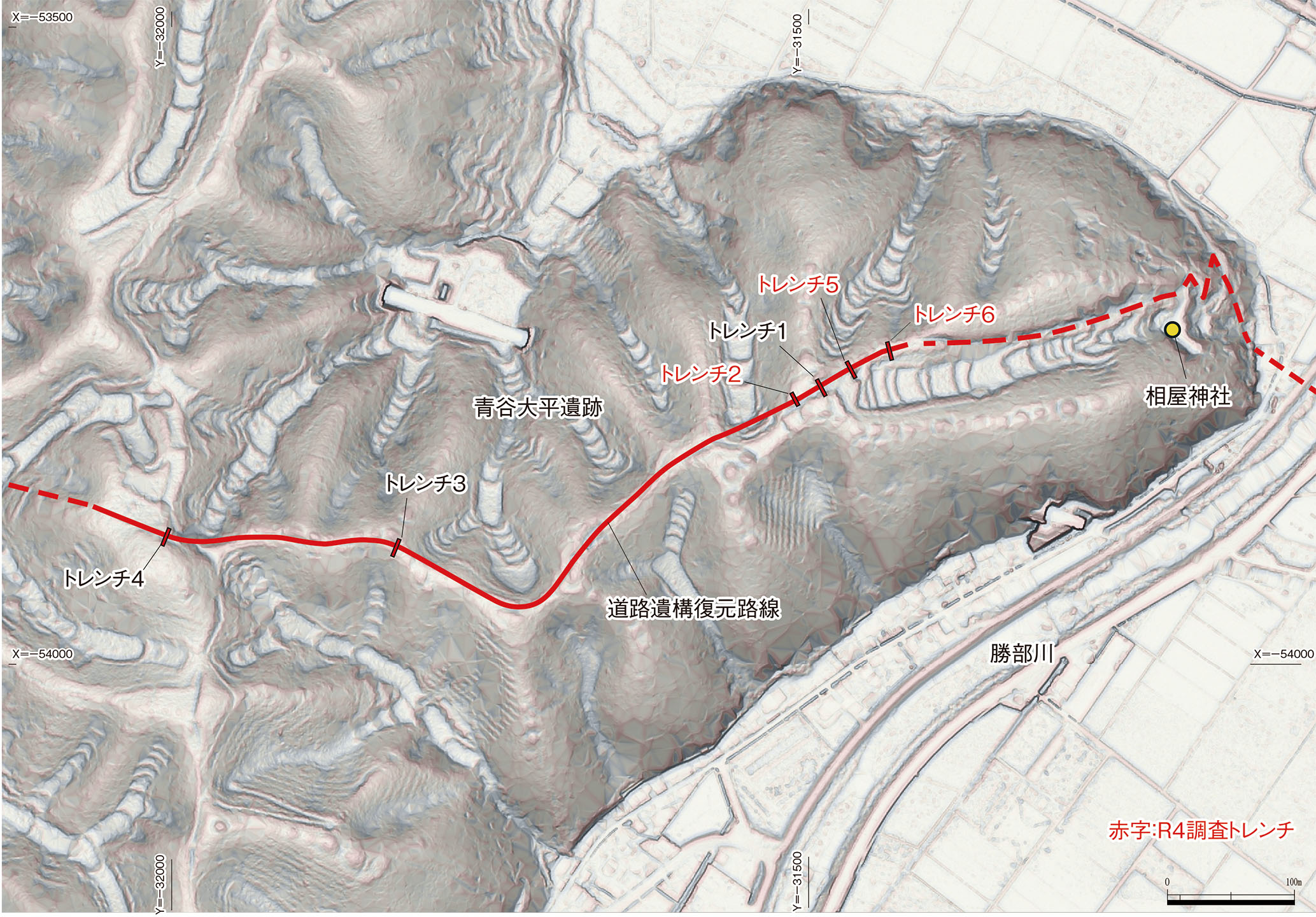

第1回目は青谷大平遺跡の調査成果です。

青谷大平遺跡は令和3年度から調査を行っており、大規模な切通しや道路の側溝と考えられる溝が見つかっていました。2年目となる今年度の調査では、斜面部における古代道路の盛土の構築方法の解明と道路の幅員を確定することを目指しました。今回の調査では、残念ながら斜面部に明確な古代道路の盛土痕跡を確認できませんでした。しかし、新たな発見として、トレンチ2の道路盛土下面に土坑(どこう)が見つかり、土坑内からは須恵器片が出土しました。この須恵器片は令和3年度の調査で同じトレンチ2からみつかった平瓶(ひらか:須恵器の一種)の一部と考えられることから、平瓶はこの土坑に納められていたものであったことがわかりました。道路盛土のすぐ下から平瓶を納めた土坑がみつかったことから、道路を作道する前に地鎮のような祭祀行為が行われた可能性が考えられます。

トレンチ2土坑検出状況

トレンチ2から出土した須恵器(平瓶)

また、トレンチ6では古代山陰道の側溝の可能性が考えられる溝が2条見つかり、両溝の芯々距離が約5.4mであることがわかりました。

トレンチ6溝検出状況

青谷大平遺跡トレンチ位置図

[令和5年1月掲載]

「古代交通と祭祀-青谷町域を中心に-」編

古代山陰道特別講演会「古代の道と祭祀」Q&Aの第5回目です。

今回は、鳥取県地域づくり推進部文化財局青谷かみじち史跡公園準備室下江健太係長に事例報告をいただいた内容に関わる質問について回答いただきました。

Q&A第1~4回については、こちらをクリックしてください。

→(第1回・第2回・第3回・第4回)

Q:青谷横木遺跡のP1区柱痕は樹皮が残っていたのでしょうか。

A:青谷横木遺跡のP1区では古代の柱痕が多くみつかり、その柱には樹皮が残っていました。これらが建物であれば「黒木造り」の建物といいます。

簡易な建物や祭祀の時に使用する臨時の建物に使用されるものであり、P1区は木製祭祀具が集中する10区に近接する調査区なので、注目されます。

Q:因幡堂縁起(いなばどうえんぎ)の話も興味深かったですが、15世紀の成立だということで、地名の後世のこじつけのようにも思われます。女子群像の板絵は何世紀頃のものですか。

A:「女子群像」板絵は7世紀末から8世紀初頭のもので、「因幡堂縁起」は15世紀ごろのものです。「女子群像」と「因幡堂縁起」との関連性については、興味深い事例の1つとして取り上げられましたが、講演会でお話したとおり、時期差があることから直接的な関連はないものと考えます。

ただし、「因幡堂縁起」の話は、因幡と伯耆の境における境界祭祀の言い伝えが、古くから存在していた可能性を示す事例と言えます。

Q:境界祭祀が行われた青谷ということで、古代の重要地域だったのではと思いました。当時の青谷の街の様子はどうだったか、人口はどれぐらいだったのか、現在分かることを教えてほしい。

A:因幡国と伯耆国の国境の地である青谷は、東・南・西側の三方が険しい山に囲まれ、平野部にはラグーン(内海)が入り込み、勝部川と日置川が流下するという、古代山陰道を作道するにあたっては、かなりの難所でした。

古代では災いは道から訪れると考えられており、古代山陰道がみつかった青谷横木遺跡では、難所である峠の入口付近で境界祭祀が行われていました。

また、青谷横木遺跡では官衙施設もみつかっているほか、青谷横木遺跡周辺には港があったことが想定されており、青谷は陸路と海上交通の結節点でもあったと考えられています。朝鮮半島も含めた他地域の人達が多く出入りしていたと考えられ、疫病なども入ってきやすい場所として、祭祀が盛んに行われていたのかもしれません。

古代の青谷にどれくらいの人が住んでいたのかはわかりませんが、古代における重要な地域であったと考えられます。

[令和5年1月15日掲載]

古代山陰道特別講演会Q&A「古代の道と祭祀-疫病は道を通ってやってくる?」編(その4)

令和4年度鳥取県埋蔵文化財センター古代山陰道特別講演会「古代の道と祭祀」Q&Aの第4回目です。

Q&A第1~3回については、こちらをクリックしてください。

→(第1回・第2回・第3回)

Q:前川遺跡の朱雀大路を挟んで対照の位置に観世音寺(かんぜおんじ)が位置するのが気になりました。観世音寺が大宰府(だざいふ)にも置かれるように境界の意識を持った信仰の寺院だとすると、神まつりと仏教が両輪として機能したと捉えられるのか、お尋ねしたいです。

※前川遺跡とは・・・

・天平の天然痘禍でおこなわれた道饗祭の直会の痕跡がみつかる。

・祭場は九条大路上か。

・多量の土師器杯・皿・椀が使い捨てにされている。

・お供え用の優品土器が少数、直会用の土器は同形・同大の土師器が多数出土。

・煮炊具も出土しており、その場で炊飯している可能性。

・土師器高杯の1点に灯火痕あり。

A:確かに前川遺跡と観世音寺は対象位置にありますね。平城京の観世音寺からは、長屋王邸と同じ瓦が使われていることがわかっていまして、長屋王家の木簡群の中にも、観世音寺について書かれたものが出土しています。

ですから、天平年間にはすでに観世音寺も建立されたと思いますから、前川遺跡と同時代のお寺とは言えそうです。前川遺跡を平城京の境界とみなすなら、観世音寺も京極ということになりますね。

大宰府の観世音寺は、たいへん寺格の高い大寺院で、発掘調査もおこなわれています。大宰府政庁の隣にあって、境界にあるとは言いがたいようですが、両者の関係についてはよくわかりませんでした。もし、ご存知の方がいらっしゃったら、御教示をお願いいたします。

[令和5年1月14日掲載]

古代山陰道特別講演会Q&A「古代の道と祭祀-疫病は道を通ってやってくる?」編(その3)

令和4年度鳥取県埋蔵文化財センター古代山陰道特別講演会「古代の道と祭祀」Q&Aの第3回目です。

Q&A第1・2回については、こちらをクリックしてください→(第1回・第2回)

Q:疫病対策として、現代のような隔離やソーシャルディスタンスなどしていたのでしょうか?

A:古代の人々は、現代の私たちのように科学的、医学的知識はありませんから、病気の原因がウィルスや細菌であることも、知らなかったでしょう。彼らは「穢れ(けがれ)」や「鬼」が取り付くことで病気になると思っていました。そして、この「穢れ」や「鬼」は、人から人に、伝染するものだと思っていたようです。ですから、当然、病気の人とは距離を取ろうとしたかもしれませんし、隔離してうつらないようにしていたことでしょうね。天然痘が流行った時期の遺跡からは、本当にたくさんの遺物が出土します。とくに土器はたくさん出土していて、「穢れ」がうつらないように、罹患者が使ったものはできるだけ使いまわさないようにしたのだろうと思います。

新型コロナウィルスが流行り始めてから、日本でも使い捨てのお箸や容器を使う店が増加したそうです。疫病の流行は人々の衛生観念を変化させるとともに、かくも生活様式や物質文化にまで影響を及ぼすのですね。

[令和5年1月掲載]

古代山陰道特別講演会Q&A「古代の道と祭祀-疫病は道を通ってやってくる?」編(その2)

令和4年度鳥取県埋蔵文化財センター古代山陰道特別講演会「古代の道と祭祀」Q&Aの第2回目です。

Q&A第1回については、こちらをクリックしてください。→(第1回)

Q: 古代の道が祭祀の場であったことはわかったが、港湾はどうだったのか、港湾も湾入り口も祭祀の場であったのか知りたい。

A:港湾は重要な祭場でした。海辺の祭祀で言いますと、平安時代には八十島祭(やそしままつり)という祭祀が天皇即位儀式において始まります。

これは国生み神話にもとづいたものと言われており、難波津(なにわのつ)でおこなわれました。また、世界遺産にも指定された沖ノ島は、「神宿る島」と呼ばれ、古代からとても重要な祭場でした。ここからは奈良三彩(さんさい)や鏡などの重要な考古資料がたくさん出土しています。

琵琶湖の北岸にある塩津港遺跡(しおつこういせき)は、日本海側の物資があつまる重要な港湾でした。とくに、北陸で作られた塩は陸路で塩津港まで運ばれ、水運で琵琶湖、淀川水系を経由して、京都や大阪に運ばれました。この塩津港推定の遺跡では、平安時代ですが、神社の遺構と祭祀具が出土しています。港湾も道路と同じく、重要な祭祀の場であったことがうかがえます。

しかし、湾の入り口が重要な祭祀の場であったのか?という点は、なかなか発掘調査の事例が少ないので、なんとも言えませんが、軍事的にも重要な場所でしょうから、なんらかの祭祀の場となっていた可能性も十分にありうると思います。

[令和5年1月掲載]

古代山陰道特別講演会Q&A「古代の道と祭祀-疫病は道を通ってやってくる?」編(その1)

令和4年12月10日(土)に令和4年度鳥取県埋蔵文化財センター古代山陰道特別講演会「古代の道と祭祀」を開催し、多くの方に会場・オンラインで参加いただき、御好評をいただきました。参加者からは講演について質問をいただいており、全5回にわたって回答をしていきます。

この「古代の道と祭祀-疫病は道を通ってやってくる?」編の回答は、御講演いただいた奈良文化財研究所都城発掘調査部考古第二研究室神野恵室長にお願いしました。

神野室長の回答、全4回をどうぞお楽しみに!

では、第1回目の回答です。

Q:「祭と祀」の違いについて知りたい。国語辞典を調べたのですが分からなかったので、お願いします。

A:「祭と祀」はどちらも「まつり」ですが、それに当てる漢字が「祭」と「祀」・・・。どちらも木簡は出土していますし、「祭祀」という言葉も使われているようです。日本では明確に使い分けされていたようにはみえません。ただ、中国では「祭」と「祀」は、きちんと使い分けられていたようです。

井上光貞先生(東京大学名誉教授)によりますと、唐の律令のなかでは、まず神様は自然神と祖先神に明確に分けられました。そして、自然神は宿る場所によって、天と地に分けられました。天にいる神々には「祀る」、社稷((しゃしょく)土地の神(社)と五穀の神(稷))や山岳・海浜などの自然物に宿る神々には「祭る」の字を使い、明確に区別していたようです。

ところが、古来日本の神様は、中国の神様のように、居場所を明確に区別することは難しかったようです。日本の神様は天神(あまつかみ)、国神(くにつかみ)に分けられますが、この概念は神の居場所ではなく生まれたところに由来するためです。そのため、日本の律令では、「祭」または「祭祀」の字を通用するようになったのではないか?と言われているようです。

【参考文献:井上光貞1984『日本古代の王権と祭祀』東京大学出版会】

[令和5年1月掲載]